自社スタッフの声や体験 を求人募集(採用活動)に取り入れよう!

人口の減少・人口構造の変化に伴う人手不足が深刻化する状況下、応募を増やすことと同時に、ミスマッチを防ぎ「採用数や採用率を増やす」ことも重要な採用施策のひとつです。

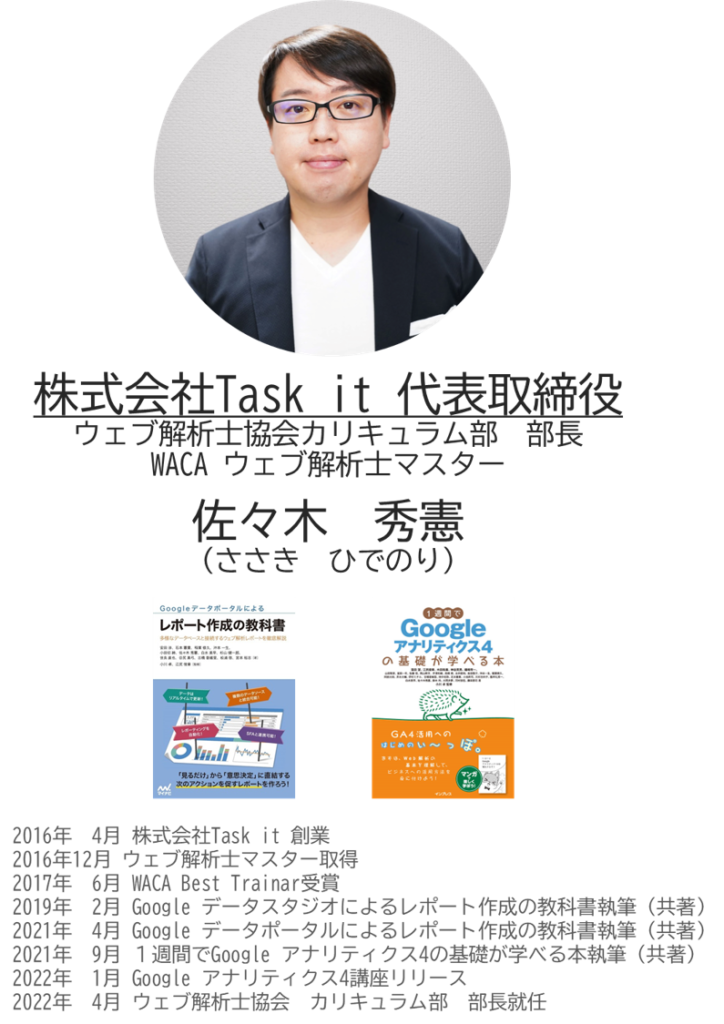

今回も、採用ウェブマーケティング講座や採用ホームページ活用のススメなどのコラムでおなじみのウェブ解析士マスターの佐々木様に「自社に合った人を採用するために必要なこと」として執筆いただきました。

自社スタッフ(アルバイト・パート・社員など)の声や体験を活かした求人募集とは?

採用マーケティングの観点から、効果的な実例も交えてお届けします!

(公開日:2024年12月9日)

私は、もともと採用畑にいましたが、その後ウェブマーケターとなり、販促領域(商品やサービスを売る)も経験しました。

そのうえで、両方を見てみたからこそ「採用は、より自社に合う求職者を慎重に呼び込む必要がある 」ということを感じています。

販促領域でも、もちろん自社に合った顧客層というものを定義して、その人たちに届けるためにどこにメッセージを掲載するか?広告を出すか?どのような内容を訴求するか?ということは考えますが、基本的には似たような属性の方たちに向けていて、「たった一人だけ、購入してくれれば良い」ということはありえません。

しかし採用は、新店オープンなど大量採用の場合を除き、基本的には「たった一人」や「たった数名」をターゲットとしていることがほとんどでしょう。

大手の企業で、毎月何百人も採用しているという会社でも、実際に入店する店舗の店長にとって見れば、やはり1名〜数名程度の採用となるはずです。

つまり、「採用した人がいい方かどうか?」ということが、通常の商品を誰か一人が買ってくれたときに、その人がどんな人なのか?とは、比べ物にならないくらい、一人の重みがあるということです。

最初に結論を言ってしまいますが、「自社の情報をたくさん発信すること」です。

情報があまりなければ、応募者側も実際には合わない仕事に「もしかしたら合うかも!」と思って応募してしまうかもしれません。

しかし、事前にしっかりと

●どのような仕事なのか

●周りにはどのような仲間が働いているのか?

などの情報があれば、その内容を判断したうえで、自分に合いそうな仕事に応募することでしょう。

ネガティブな意味ではなく、求職者側も自分に合わないと感じたら、応募せずに済んで、面接の時間や交通費、入社してギャップを感じて辞めてまた募集を探すという労力を、使わずに済むわけです。

もちろん、最初合わないかと思ったけど、意外と合ったということも過去あったかもしれませんが、ミスマッチの割合は、確実に減らすことが出来ます。

ただし、このコラムの中でも何度かお伝えをした通り、マッチングの精度を高めるために伝えるべき情報は大量にありますが、求人広告内の、自由に記載できる枠の分量には限りがあります。

つまり、自社でコントロールできる媒体(自社ホームページ、自社採用ホームページ、自社のオフィシャルSNSなど)で、文字数などの制限に縛られることなく、情報発信をしていく必要があります。

SNSなど始めても、なかなか見てもらえないということもあるかもしれませんが、今回しているお話は、不特定多数にバズりたいということではなく、「応募してみようかな?」「もし採用されたら、この会社・仕事は自分に合うかな?」と思ってくれる人にだけ届けば良いという話なので、そこまで閲覧数などは気にする必要はありません。

検索したときや、本気で調べたいと思った人が、過去の投稿を辿って見たときに、きちんと情報が掲載されていれば、目的は達成です。

なかなか定量化することも難しいのですが、採用した人がそういった記載を読んでいて、自社のことを理解してくれているため、採用後のギャップが少なく、結果として長期間働いてくれて、採用コスト削減につながることが狙いです。

これも、結論から言うと、「気張らずに普段の何気ないことを伝える」ことです。

特にSNSなどで発信する場合には、自社採用ホームページで新たにページを作るのとは違い、発信するコスト自体もほぼかかりませんので、気軽に日常あったことを伝えましょう。

たとえば

●アルバイト同士で誕生日を祝った

●目標達成したから何かご褒美があった

など、そんな本当に日常的な出来事で良いのです。

私も、前職では「お客様の取材をして求人広告を書く」こともよくありました。

広告は枠が決まっているので、文字数が限定されます。さらに、お客様からも情報が引き出せなかった時には「アットホームな職場です」なんて書いてしまったこともありましたが、

「アットホームな職場」という言葉で想像することは十人十色で、やはりこれではミスマッチが起きかねません。

ある人は、老夫婦がやっている喫茶店で、自分を孫のように可愛がってくれるような職場を想像するかもしれません。

ある人はバイト同士中が良く、兄弟のような関係性で付き合える職場を想像するかもしれません。

だからこそ、なるべく「リアル」を発信することで、ミスマッチを防ぐのです。

ただし、ホームページに情報を載せるとなると、制作コストもかかりますので、少し計画を練った方が良いでしょう。

自社の採用ホームページに載せるとしたら、以下のようなコンテンツが良いでしょう。

自社のスタッフがどのような人物かを掘り下げてヒアリング(インタビュー)していきます。

●何を期待して入社し、実際に働いてみてどう感じているのか?

●普段のお仕事中の過ごし方(一日の流れなど)

●職場の仲間との関わり

●仕事のやりがいや嬉しかった話

●辛い部分や大変な部分をどう乗り越えているか?

など、こういったお話を何名か、できれば様々な属性の方に共感してもらえるように、何名分か掲載すると良いでしょう。

ただし、最近では個人情報の問題もありますので、あまり個人情報は出しすぎないように注意して作成するようにしましょう。(本名フルネームは書かない、店舗名は書かないなど)

文章だけではどうしても細かいニュアンスは伝わりづらいものです。

「キレイな職場です」と書いてあっても信憑性はありませんが、実際に職場の写真が掲載されていて、掃除が行き届いておりきれいであれば、「確かにキレイな職場だな」と感じてもらうことが出来ます。

職場の様子として、先程も例に挙げた「アットホームな職場です」と書いてあっても、写真や動画があれば、「自分も入って一緒に働くことができそうな、自分の想像していたようなアットホームな職場だな」と、リアルに感じてもらうことができます。

もちろん、リアルに感じることができることで「あ、自分には合わなそう」と思う方も一定数いることでしょう。結果として、一時的に応募や採用が減ることは考えられます。

しかし、面接→入社手続き→入社してから研修などの教育まで、全てやった後に短期離職するという手間やコストを考えると、最初から入らなかった方が良かったとなるのではないでしょうか。

こう考えていただくと、

「情報を出さずにミスマッチが一定数ある」よりも「情報を出してミスマッチを減らす」方が良いと、感じていただけるかと思います。

本記事は、基本的にはアルバイト・パート採用向けに書いているので、「ミッション・ビジョンなんて、社員採用じゃないんだから…」と思うかもしれません。

しかし、昨今バイトテロなども起きている中、少しでも企業のミッションやビジョンを理解・共感してくれる人を増やしていく努力はすべきだと考えます。

条件だけで応募する人、友達に誘われたからなど、受動的な理由で応募する人など、色々いらっしゃいますが、中にはその企業やブランドが好きだからという人も一定数いるはずです。

少しでも、そういった方を増やすためにも、ミッションやビジョンにつながるような内容(現場でどう体現しているかのエピソードなど)もおすすめです。

ということで、より自社に合う人を採用し、ミスマッチを防ぎ、早期退職リスクを減らしつつ活躍してくれる人を採用していくために、自社の情報を発信していくということをお伝えしました。

今回のお話は、自社メディア(ホームページやSNSなど)を対象にお話しました。

ですが、情報量に制約はあるものの、求人原稿でも基本的な考え方は一緒です。

ミスマッチを防ぎ、自社に合う人を採用するためには、変に格好をつけて正しくない情報を伝えるのではなく、ありのままを伝えて、そのありのままがいいと思ってくれる人を探すという考え方です。

執筆時点(2024年10月)では、求人媒体側も大きく変わってきており、AIの活用なども進んでおります。

しかしAIも基本的には掲載している原稿に記載されている内容など、取得できるデータを元に、様々なロジックに組み込んで行くわけなので、変に格好つけてしまった内容を元にロジックに当てはめてしまうと、さらにミスマッチが起きやすくなる可能性もあります。

その点も踏まえ、ぜひ採用活動に取り込んでみてください。

株式会社Task it 代表取締役(2016年より現職)

株式会社リクルートジョブズにて人材の営業、新規事業立ち上げ部署などで従事後、ウェブの可能性を感じ独立。ウェブ業界未経験の状態だったものの、ウェブ解析士取得から約1年半でウェブ解析士マスターまで取得。

現在は、個人・企業に対してウェブ解析士講座やGoogle アナリティクス講座の実施や、ウェブコンサルティングを行っている。

著書に「Googleデータポータルによるレポート作成の教科書」や「1週間でGoogle アナリティクス4の基礎が学べる本」がある。(ともに共著)