.png)

<連載コラム>データに基づいた採用戦略の立て方

1.導入編

2.集客編

3.採用編 ←今回はココ!

4.定着編

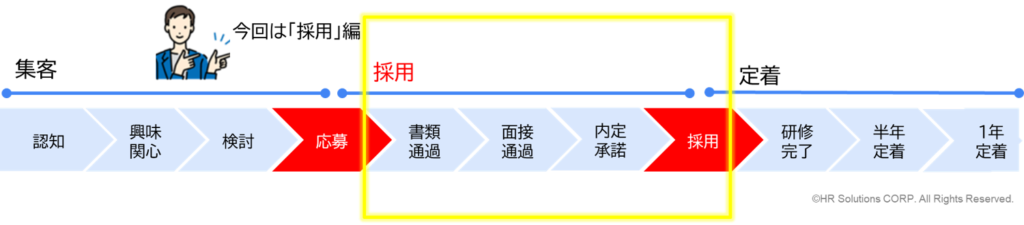

前回の「集客編」は、データドリブンにしていく対象を集客に絞って解説をしました。

「採用編」は、「応募後〜採用まで」を対象として、データドリブンにしていく方法を解説していきます。

厳密にいうと、一次面接だけなのか?二次面接まであるのか?など企業ごとに「応募後〜採用まで」のフローは違いますが、ここでは代表的なフローとして、「応募→書類通過→面接通過(内定)→内定承諾→採用(入社)」と定義して解説を進めていきます。

実際には、書類選考はほぼない企業や、面接が複数回ある企業もあると思いますので、そこは自社のフローに合わせてカスタマイズして使って下さい。

また、流れを分かりやすくするために「応募」も入れましたが、「応募」については前回解説をしていますので、当コラム記事では「書類通過〜採用」までを解説します。

基本的には、応募までの流れと同様、各フローの「数・率・質」に着目していきますが、

応募以降のフローについては新たに「スピード」という考え方も重要になります。

求職者目線では、よほど特殊な事情がない限りは、一刻も早く合否を知りたいと思っています。特にアルバイト・パートなどでは、1社ずつ応募するのではなく、複数社同時に応募・選考を進めています。

そのため、応募後のフローについては「対応スピードが遅れると、他に応募した企業で決まってしまい、辞退となる」ことを念頭においてください。

また、この採用フェーズからは求職者が応募した後のフローとなります。

集客フェーズでは、大海に釣り竿や投網を投げるようなイメージで自社ターゲット層の不特定多数の求職者に向けて募集をかけていましたが、

このフェーズからは、顔の見えない多数の「求職者」ではなく、自社にエントリーしてくれた「応募者」になります。ご縁があった企業と人(応募者)の両者でお見合いして一緒に縁談を進めていくようなイメージで捉えるようにしてください。

本コラムでの仮定義

■選考フロー

応募→書類通過→面接通過(内定)→内定承諾→採用(入社)

■担当部門

本部の人事担当者、採用全体統括者や地域SVなど、採用全体を見る方

まず、書類通過数をカウントすることは、「通過したのか/していないか」を記録するだけなので、技術的に難しいことはないでしょう。

しかし、実際には各店舗の店長さんが書類選考をする場合などは、「結果入力をする」ということがハードルになります。そのため、共有のスプレッドシートなどに、進捗をプルダウン等で適宜更新してもらうなど、結果入力をしてもらう必要があります。

次以降のステップも全てそうですが、応募以降については人事や各店舗の店長など社内の担当者が関わってきますので、どうしてもアナログでの手入力による更新作業が発生します。

先ほどは、なるべく一般的なものとしてスプレッドシートを挙げましたが、当コラムを掲載している「リクオプ」など、ATS(Applicant Tracking System、採用管理システム)を導入し、個人情報保護などもきちんと行いながら、忙しい店長でもスマホからササッと更新できるような仕組みを導入することが理想です。

書類選考では、書類通過数、応募から書類選考通過への通過率などを見ます。

こちらも、最初はどのくらいの通過率が良いのか、分からないと思いますので、まずはしっかりとデータを蓄積し、店舗ごと、職種ごと、シフトごとなど、大体の相場を見つけていきましょう。

自社内での相場が見えてきたら、相場より低い場合は、狙いたいターゲット層に響くような求人ができているかを確認しましょう。また、書類選考通過のために、明確な条件が必要な場合は、必ず求人原稿内にあらかじめ記載しておきましょう。

上記は、あくまで応募者側の問題を中心にお話をしましたが、対応スピードにも問題がある可能性があります。「応募から書類選考完了までの日数」や「応募完了から、書類選考完了連絡までの日数」なども取得すると良いでしょう。

さらに、今回の「応募→書類通過→面接通過(内定)→内定承諾→採用(入社)」というフローも、

主要なポイントは押さえているものの、実際にプルダウンを作成するならば、

「応募→書類選考開始→書類選考通過→書類選考結果通知→面接日程調整中

→面接日程確定→面接通過→面接結果通知(内定)→内定承諾→採用(入社)」

などとなるでしょう。※実際には、さらに「応募辞退、書類NG、面接辞退、面接NG、内定辞退」と各工程で連絡がつかなくなるということがあるので、もう少しプルダウンは増えます。

これら、それぞれで選考スピードを計測し、なるべく早めることでも、自然と面接設定数・率や採用数・率は向上することでしょう。

書類通過フェーズ

■収集項目:書類通過数、応募から書類選考通過への通過率など

「応募から書類選考完了までの日数」や「応募完了から、書類選考完了連絡までの日数」等も計測すると良い

■分析:収集データを蓄積し、自社の通過率相場を把握する

※選考ステータスは、自社のフローに合わせて設定して選考スピードを計測するとよいでしょう。

面接通過フェーズも、書類通過と同様に対応者の手入力での結果入力が必須となります。

データ取得の必要性を説くとともに、前項でご紹介したATSなどを導入し、なるべく面接担当者の負担にならないような仕組みを作りながら、確実なデータ取得を目指しましょう。

面接通過数、書類選考通過から面接通過までの率を分析していきます。

ただし面接通過については、実際の応募者の面接内容の良し悪しで通過率が変わる場合もあれば、面接日程調整がうまく行かずに、結果として面接辞退や面接設定が出来ずに連絡がつかなくなることが増えることで、率が下がってしまう場合が考えられます。

面接担当者の面接調整までのスピードが不安なうちは、「面接日程調整中、面接日程調整完了」などのプルダウンも設置し、日数を計測すると良いでしょう。

面接通過率を向上させるためにできることとしては、若干賛否両論あるかも知れませんが、問題のない範囲で、実際に面接で行う質問など、事前に日程調整メールなどで公開するのも良いでしょう。

もちろん、その場での対応力を見たいというご意見もあるかと思いますが、面接では緊張もあり、100%の力は出せないものです。面接で聞きたいことをスムーズに答えてもらうためにも、事前に質問内容をお伝えし、少し準備ができるようにしておくことも、一つの方法だと考えます。

面接通過(内定)フェーズ

■収集項目:面接通過数、書類選考通過から面接通過までの率、面接調整の日数

■分析:面接通過数、書類選考通過から面接通過までの率を分析。面接日程調整に原因がありそうな場合は「面接日程調整中、面接日程調整完了」などのプルダウンも設置し、日数を計測すると良いでしょう。

内定承諾についても、結果入力は必要です。

内定承諾は、主に応募者側事情によって決まります。企業が内定を出した時点で、面接も終わっているので条件面での課題はクリアになっているはずですので(面接で詳細条件を聞いて、合わなければ辞退している)、面接通過(内定)から内定承諾への通過率が悪い場合の原因は、主に選考スピードでしょう。

ここでは、単純に面接通過(内定)から内定承諾までの、1プロセス分のスピードではなく、「応募から面接通過(内定)までの日数」を確認してみると良いでしょう。

各プロセス間の日数はスムーズに移行していたとしても、プロセス数が多い場合(たとえば、面接後の社内確認が複数人いて結果連絡までに時間がかかるなど)には、応募から内定までのトータルの日数が長くなっている可能性があります。

アルバイト・パートであれば、できれば応募から内定までは1週間〜1週間半程度にできると良いでしょう。

それでも改善しないようであれば、求職者の方にほか企業の選考進捗状況を聞き、採用競合となる企業が、どのくらいのスピード感で選考を進めているのかリサーチし、各プロセスの対応スピードを早める、プロセス自体を省略するなど、対応策を考えましょう。

内定承諾フェーズ

■収集項目:承諾数、応募から面接通過(内定)までの日数

■分析:選考スピードは適切であったか。1プロセス分のスピードではなく、「応募から面接通過(内定)までの日数」を確認してみると良いでしょう。

※応募から内定までは1週間〜1週間半程度を目安として考えてみましょう

採用(入社)についても、実際に勤務開始日に出勤してきたかどうかを、現場に確認する必要があります。

万が一、出勤して来ない場合は、内定から勤務開始までの日数の問題が考えられます。前プロセスで応募者も内定承諾をしていますので、条件は合致しており、入社意思もあったはずです。

ではなぜ、日数の問題かというと「アルバイト・パートの応募者は複数社同時に応募・選考を進めている」方も多くいるので、内定は受諾したものの勤務開始までの日数が長いことにより、その期間に何らかの事情が変わってしまうケース(内定受諾した条件で働くことができなくなった、他企業から好条件で内定が出たなど)も考えられるからです。

正直、条件面で負けてしまっている場合、入社後でもすぐに辞めてしまう可能性はありますので、求人段階から周辺の求人案件リサーチなどもすべきですが、やはりこれも、なるべくスピーディーに勤務開始まで進めることが対策となるでしょう。

勤務開始してしまえば、退職して他のバイトをすることはかなりハードルが高くなります。また、職場の先輩や同僚とも会うことで、少しずつ愛着も湧くことでしょう。

採用(入社)フェーズ

■収集項目:実際に勤務開始日に出勤してきたかどうかを、現場に確認

■分析:内定承諾後の辞退は、基本的に「内定から勤務開始までの日数の問題」。この日数を明らかにし、短くするフローを検討しましょう。

今回の応募から採用までのプロセスでは、全プロセスが数値計測は手入力・担当者の申告が必要なものばかりでした。

そのため、前回のような「どのような定義でカウントをするか?」という難しさはありませんが、「正しく計測するために、担当者の協力が必要」という点で、別の難しさがあります。

まずは、目的を明確に伝え、多少面倒ではありますが、長い目で見ると採用がしやすくなり、担当者の負担を減らすことができる活動であるということを理解してもらったうえで、協力を要請しましょう。

また、今回の話を踏まえてぜひ行っていただきたいのが、応募〜採用までのフローの見直しです。

応募から採用までの歩留まりを上げるということは、

【1】応募者の質を上げる(これは、前回の集客部分で改善すべきもの)

【2】応募〜採用までのフローの時間・工程の短縮

【3】採用要件の見直し

しか、方法はないと思います。

この中で、最も取り組みやすいのは、「【2】応募〜採用までのフローの時間・工程の短縮」部分、フローの見直しです。

「本当に、現状のフローが最も効率的で必要不可欠なものなのか?」

一度、冷静に確認してみてください。

採用フェーズまとめ-1024x554.png)

受付や面接の担当を変えて、もっと迅速に柔軟に対応できるようにする、書類選考や面接の回数やスピードを見直すなど、できることがないか、考えてみてください。

次回は定着編ということで、採用〜定着までをデータドリブンにする方法をお話します。

それでは、また次回「定着」編でお会いしましょう。

※事務局より

リクオプご導入企業様は、標準機能(※1)として搭載している採用データ可視化ツール「ドクターリクオプ」で、歩留まり分析やリードタイム分析を行えます。

■歩留まり分析:店舗別歩留まり、媒体別歩留まり分析など

■リードタイム分析:店舗別リードタイム、選考ステータス別リードタイム分析など

※1:追加費用は発生せず利用できる機能です。利用開始にはお申し込みが必要となります。

株式会社Task it 代表取締役(2016年より現職)

株式会社リクルートジョブズにて人材の営業、新規事業立ち上げ部署などで従事後、ウェブの可能性を感じ独立。ウェブ業界未経験の状態だったものの、ウェブ解析士取得から約1年半でウェブ解析士マスターまで取得。

現在は、個人・企業に対してウェブ解析士講座やGoogle アナリティクス講座の実施や、ウェブコンサルティングを行っている。

著書に「Googleデータポータルによるレポート作成の教科書」や「1週間でGoogle アナリティクス4の基礎が学べる本」がある。(ともに共著)