いよいよ年度替わりの時期が近づいてきました。

人手不足になりやすいこの時期の採用を成功させるためには、

採用トレンドを知り、求職者動向を把握した上で採用活動をおこなうことが大切です。

今回は、3月4月の求職者動向と採用トレンドについてご紹介します。採用活動の参考にしてみてください!

アルバイト求人数は、毎年年初から3月下旬にかけて増加し、

一年の中で3月が最も求人数が多い傾向にあります。

そのため、アルバイト人材の獲得が難しい時期となり、採用担当者は事前の準備が必要です。

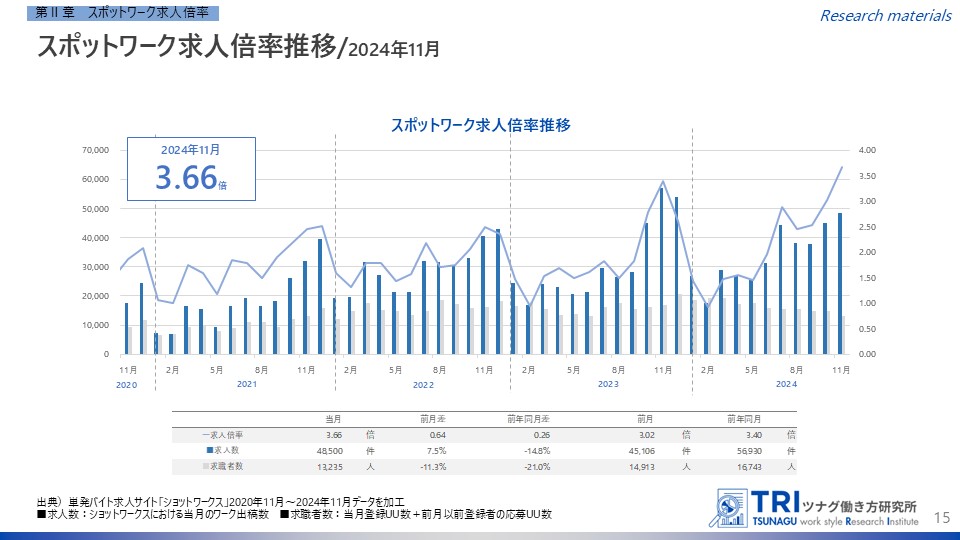

一方で、スポットワークの求人市場は少し違う動きをします。

以下のグラフは、ツナグ働き方研究所が発表したスポットワークの求人倍率推移です。青の棒グラフが求人数を、グレーの棒グラフが求職者数を表しています。

ツナグ働き方研究所/スポットワークマーケットデータレポート(2024年11月度版)/2025年2月12日時点

3月・4月は、スポットワークにおいても求職者の多い時期である一方で、求人倍率は1.5%未満と、求人数が比較的少ないことが見て取れます。

スポットワークは自分に合ったタイミングで働けるのが魅力。

この求職者層にうまくアプローチできれば採用成果を上げられる可能性があります。

●1日3時間、週1日から勤務OK

●週ごとにシフト希望が出せる

など、勤務時間やシフト条件の緩和を検討してもいいかもしれませんね。

当社では、時間・シフトから仕事探しができる求人サイト、「シフトワークス」も提供しています。こちらもぜひ活用してみてくださいね!

新年度を目前に控える3月は、新しい環境を求める学生やしゅふ層など、応募が増える傾向にあります。

この時期のしゅふ層は、子どもの進学や新生活での出費を補填したいと考える人が多く、短時間・短期の仕事を探す人が増えます。

春休みで子どもが家にいる家庭では、単発のバイトや在宅ワークが人気です。

新生活を控えた学生にとっても、3月はアルバイトを探し始めるよいタイミングです。

春休み中の学生は、短期バイトを探しつつ、4月からのレギュラーバイトを3月中に決めるケースも多くみられます。

「初バイト歓迎」「勤務開始日の相談OK」のような、柔軟な受け入れ体制を強調するなど、安心感を与えて応募獲得を狙いましょう。

シニア層は、通年で動向の変化が少ないのが特徴ですが、3月は新年度からの仕事を探す人が増える傾向にあります。

これまでの経験やスキルを活かせる仕事や、無理なく働ける仕事が好まれます。

この時期のフリーター層も、新年度に向けて動き出す人が増えます。高時給や勤務時間の柔軟性など、定着を狙った条件提示で獲得を狙いましょう。

新年度が始まる4月は、子どもの新学期が始まったしゅふ層や、新生活に慣れてからバイト探しを始める高校生・大学生が増えます。

4月は、求人数も求職者数も3月と比べて減少するため、ターゲットを絞った原稿にするなど、応募獲得につなげる工夫が必要です。

この時期のしゅふ層と学生層は、それぞれ新生活が落ち着いたタイミングで、アルバイトを探し始める人が増えます。

学生の場合では先輩や友人からの紹介でバイトを決めるケースもあります。

どちらも長期で働けるアルバイトを探す傾向にあるため、短時間勤務で長期的に続けられる、働きやすい環境を強調するとよいでしょう。

シニア層とフリーター層では、求職者が比較的落ち着く時期ですが、3月から引き続き仕事を探している人や、働き始めたものの、「思っていたのと違った」と転職を考える人も少なくありません。

仕事内容や職場の雰囲気などを伝え、ギャップのない採用を目指しましょう。

求人数の多いこの時期に応募を獲得し、採用を成功させるためには、求人原稿で他社との差別化を図ることが重要なポイントとなります。

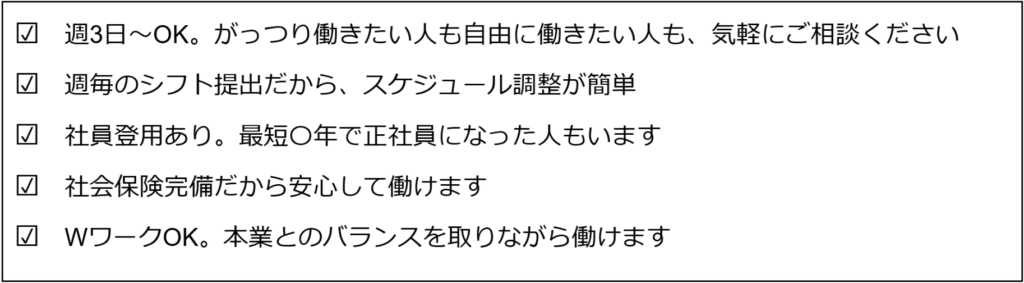

各属性にアプローチできる文言をご紹介します。求人原稿を作る際の参考にしてくださいね。

しゅふ層は、家庭との両立がしやすい仕事を求めているため、

柔軟なシフトや短時間勤務など「働きやすさ」をアピールする文言が効果的です。

学生層は、学校生活との両立を前提としており、柔軟なシフトや短期間で稼げる条件を求める傾向にあります。

また、この時期は、初めてアルバイトをする学生が多いため、未経験者向けの文言や同年代が働いていることを明記すると効果的です。「髪色・服装自由」「ピアスOK」など外見の自由さもアピールポイントとなります。

シニア層は、やりがいを重視する傾向にあります。また、健康面や体力面に不安を感じる人も多いため、短時間や少ない日数など無理のない勤務形態を明記するとよいでしょう。

フリーター層は、自由な働き方を希望する人や安定した収入や将来性のある仕事を求める人などさまざまです。収入や職場の雰囲気を伝えるのも効果的な他、社員登用の実績やキャリアアップや研修制度の有無なども明記するとよいでしょう。

最近では、ChatGPTなどの生成AIを使って仕事探しを行う人も増えているといいます。

生成AIに自分の理想に合いそうな求人を見つけてもらうだけではなく、気になった求人についてはその職場の雰囲気や働き方を詳しく聞くなど、職場環境の確認にも活用されています。

これからの採用では、

こうしたAI仕事探しの時代に対応していくことが求められるでしょう。

生成AIはインターネット上の情報をもとに回答を出力します。

つまり、回答の材料になる情報がそもそも公開されていないと、求職者がAIに質問したときに回答してもらえなくなってしまうのです。

自社の情報が求職者に届くよう、企業側は情報発信を充実させておく必要があります。

求人条件だけでなく、職場の環境や雰囲気、社風など、幅広い情報についてしっかり発信していきましょう!